ご自身のハンドメイド作品をminneなどのハンドメイド商品を扱うプラットフォームに出品しようと思っているけれど、値段の付け方がわからないことはありませんか?

管理人

管理人筆者も先日、母親のハンドメイド作品をminneに出品しましたが、同じように値段つけの部分で戸惑うことがありました。

ハンドメイドの出品時によくあるのが、「何となくこれぐらいの値段だろう」という感じで値段をつけることです。

しかし、ハンドメイド品を売るには、感覚に頼らない値付けが必要です。

具体的には、商品を作る際にかかった費用をすべて洗い出し、その上で、利益を確保できる値付けができるようにしなければなりません。

そこで必要となるのが「商品原価」と利益をきちんと出せる「適正な価格設定」の知識です。

ハンドメイド販売をするにあたり、数字的な根拠に基づいた価格設定ができるようになることが大事です。

この記事ではハンドメイド販売において誰もが一度は悩む、商品の値付けについて、筆者が勉強したことや実際に経験してみて感じたことをご紹介します。

もし、ご自身のハンドメイド作品の値付けに迷われることがありましたら、ぜひ本記事を参考にしてみてください。

駆け出しハンドメイド作家が乗り越えなければならない壁は「作品の値段付け」

ハンドメイド品をインターネットサイトや地域のマルシェやフェスなどで販売する場合、必ず行わなければならないのが商品の値付けです。

よくあるケースでは、「大体これぐらいの値段だろう」と感覚で値付けをしたり、自分はアマチュアだからと自らの作品を安く見積もってしまったりすることがあげられます。

ハンドメイド商品を出品するときは、利益をきちんと確保できる値付けをする必要があります。安易に値下げをしてしまうと利益が出ず、場合によっては、赤字になってしまうこともあるので気をつけましょう。

ハンドメイド商品のネット販売を開始したものの値段をいくらにするべきか迷う

先日、母のハンドメイド作品をminneとCreema、BASE、メルカリに出品しました。その際に非常に迷ったのが出品するハンドメイド品の値付けです。

管理人

管理人普段からフリマアプリで家の不用品を売っていますので、商品の値付けが初めてという訳ではないのですが…。

ハンドメイドの値付けは、不用品の値付けとは訳が違いますね。

メルカリなどのフリマアプリで不用品を売るときは、周りの出品者の商品金額を確認してから、値付けをしています。

数字に根拠はなく、これぐらいの利益が妥当かな?みたいな感覚的なものです。

フリマアプリで不用品を売るときはちょっとでも利益が入ればラッキーぐらいに行っているため、商品の値付けについてはあまり深く考えません。

スポンサーリンクしかし、母のハンドメイド品を売るとなると

「この作品を作るのに材料代が結構かかっているよな」

「時間や手間もかかっているのだから安く販売できないなぁ」

と考えてしまいますので、値付けするのにもあれこれ悩みます。

時間イコール命だと捉えるならば、ハンドメイド制作に費やす時間は母の命だと思うと、作品の値付けを安易にすることはできません。

とにかく、母が損してしまう値付けは絶対にしたくありません。

では、損をしない値付けとは一体どうすればいいだろう?

母が得をするには?

ハンドメイド商品をネット上で売るといっても、右も左もわからない状況からはじめた私は、ハンドメイド商品を売るにあたり適正な値付けについて勉強することにしました。

スポンサーリンクハンドメイド作家は値付けを安く見積もる傾向がある

母が作った作品の販売をサポートしていくと決めた私が、ここ数ヶ月間ハンドメイド界隈の様子を見てきて感じたことは、多くのハンドメイド作家さんは、自身の作品の値段を安く見積もる傾向にあるということです。

それは、手作りマルシェにおいてもネットショップにおいても同じことが言えます。作品は材料費もかかっているでしょうし、細部まで丁寧に作られているので時間もかかることは想像できます。それなのに本当にこの値段で良いの?とこちらが心配してしまうような値付けを行っています。

もちろん独自の仕入れ先を確保していたり制作スピードが速かったりなど、価格を下げても利益を確保できる仕組みがある上での値付けなのかもしれませんが、それにしても安いと感じます。

母も同様に、地域のお店に自分の作品を出品するときに、とにかく値段を安くつけます。主にクラフトバンド雑貨を出品していますが、母はその技術を習得するために教室にも通っています。つまり技術もただではありません。

だから私は、「お母さん、安いよそれ」と言って、母がつけた値段よりも上乗せして値付けし直しています。

スポンサーリンクハンドメイド作家は適正な価格をつける必要がある

なぜ、母を含めたハンドメイドの作り手は、安く値付けをしてしまうのか。

母の言い分を聞いてみました。

おばあちゃん(筆者の母)

おばあちゃん(筆者の母)もともと売るつもりはなかったけど、教室の先生に勧められて出品してみたので、運良く誰かが買っていってくれればいいかなと。

と、趣味の延長線上に商売があります。というと母を責めているような感じですが、母が悪いと言っているわけではないです。

そしてどうやら、アマチュアの自分の作品にお金をもらうのは申し訳ないと思う気持ちがあるようです。

充分な技術があっても、自分はプロではなくアマなんだと自らの価値を低く見積もっており、それゆえの低価格なんだと思います。

主観ではありますが、物作りをする人は全般的に商売っ気を出さないような気がします。稼ぐことよりも、物を作る行為そのものが好きという気持ちが先にあるからなのかもしれません。利益を追求する企業では、製造部門と営業部門が分かれているのはそのためでしょう。

スポンサーリンクもちろん値付けの金額は個人の自由ですが、もし今後、ハンドメイド販売を継続的にする予定であれば、安易な安売りはしない方が良いと私は思います。

なぜならハンドメイドの市場が、安売り競争になってしまうからです。

一人の出品者がボランティアのような値付けをしてしまうと、周りがそれに合わせなければ売れなくなりますし、お客さんには、ハンドメイド品イコール安く買えるものと根付いてしまいます。

ハンドメイドは価格が安いことに価値があるとは私は思いません。

ハンドメイド商品の強みは、

- オリジナリティがあること(世界で一つだけの作品も可能)

- こだわりの材料で丁寧に作られていること

- お客さんの声を商品に反映しやすいこと

ですので、ハンドメイド販売にはポテンシャルがあります。

ハンドメイド商品には価値がないと思い込むのは大きな間違いです。

いくら市場で安い商品が溢れかえっていても、安価な既製品と比較して値段を安易に下げないことをおすすめします。

スポンサーリンクまた、安く販売していた商品を値上げすることは容易ではありません。

一時、安さを売りにお客さんを呼び込んだとしても、途中で値上げをしてしまったら、自分の作品を気に入ってくれていたリピーターさんが離れてしまう可能性もあります。

なので、できれば最初から安売りではない価格をつけることが大事です。

売れないときは売る場所を間違えていたり顧客層が合わないなどの理由もありますから、まずは商圏を広げていきましょう。値下げはその後に考えても遅くはありません。

ハンドメイド品を売る場所はインターネット上でもリアルでも探せばたくさんあります。自分の作品を求めているお客さんがいる場所を見つけることが重要ですね。

ハンドメイド商品で適切な価格をつけるために押さえておきたい5つのポイント

ハンドメイド商品で適正な価格をつけるために、販売者が押さえておくべき5つのポイントを説明いたします。

ぜひこの章のポイントを押さえて、利益を確保できる値付けができるようになりましょう!

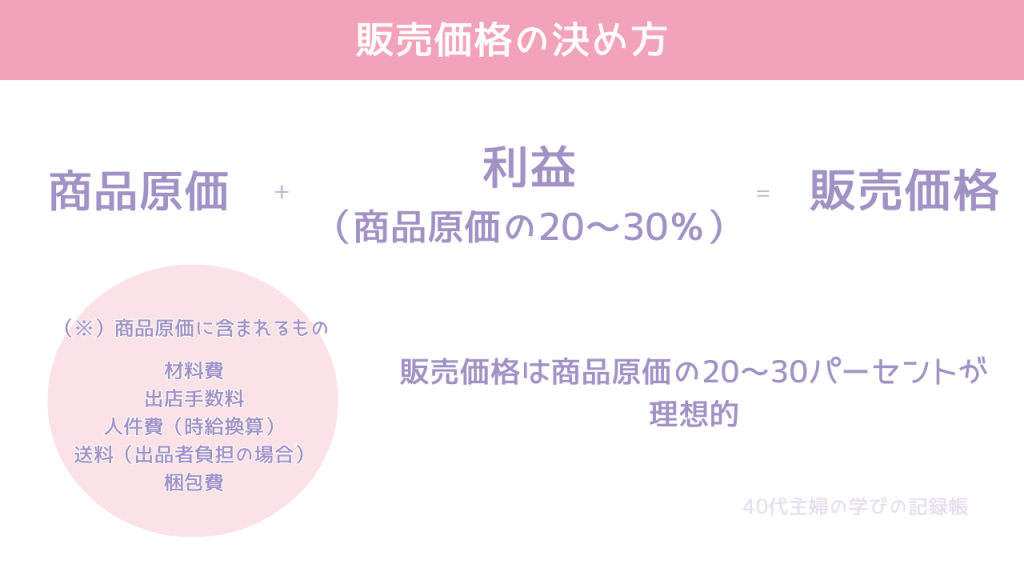

ポイント1)商品原価を理解する

まずは商品の原価計算です。

皆さんは原価という言葉を一度は聞いたことがあるのではないでしょうか?

私は独身時代、アパレル会社で働いていましたので、原価という言葉は業務の中で見聞きしていました。ただ、原価は事務方の領域だろうと思っていたため、販売担当の私は深く知ろうとはしませんでした。なので、何となく、原価とは材料費のことだと思っていましたが、実際にはそれだけではありませんでした。

商品原価には、材料費の他にもさまざまな費用が含まれています。

その「さまざまな費用」に含まれるものとは、例えば、商品が売れた際のラッピングなどの梱包資材費や人件費、ネット通販であれば商品を購入者に届ける際の送料や、プラットフォームの出品手数料があげられます。

もっと厳密に言うと、電気代などの光熱費や広告宣伝費、試作品の制作費、設備投資などの細かな費用も商品原価に含まれます。

スポンサーリンク私もハンドメイド作品の値付けの際に、商品原価を計算してみました。光熱費などはわからなかったため、ひとまず、上の表にある【材料費・梱包資材・送料・出店手数料・人件費】の5項目を洗い出しました。

皆さんもまずは、ご自身のハンドメイド作品の商品原価を洗い出してみてください。

たとえば、下記のように、項目ごとにいくらかかるのか、紙やパソコンに書き出してみると頭の中が整理されます。

- 材料費 4,000円

- 梱包資材 320円

- 配送料 1,200円

- 人件費 1,500円

- 出店手数料 400円

商品原価=7,420円

費用をそれぞれの洗い出し、合算すると、そのハンドメイド作品の商品原価がでます。

配送料と出店手数料はプラットフォーム毎に変動あり

今回minne、Creema、メルカリ、BASEに商品を置いてみましたが、その中で気づいたのが配送料と出店手数料がプラットフォームごとに変動してくるという点です。

たとえば宅急便100サイズの送料をプラットフォーム毎に比較してしてみると…

各プラットフォームにおける宅急便100サイズの送料

- minne

-

らくらくミンネコパックというヤマト運輸と提携したサービスを利用する場合、宅急便100サイズは1200円。

- メルカリ

-

らくらくメルカリ便(ヤマト運輸と提携)の場合100サイズで1050円。

- BASE

-

ヤマト運輸との連携サービスを利用、宅急便100サイズで1310円。

- Creema

-

提携サービスはなく通常の宅急便になりますので、送り先によって値段が異なります。

例えば、北海道から100サイズの荷物をゆうパックで送る場合、地域によって1,450円~2,380円の料金の幅があります。

それぞれのプラットフォームで送料が異なることがわかりました。minneやメルカリ、BASEでは配送業者の連携サービスがありますが、Creemaにはありません。ですから、他のプラットフォームと比べるとCreemaは送料が高くなる傾向にあります。

スポンサーリンクもう一つ、各プラットフォームの販売手数料についても公式サイトで確認してみました。

各プラットフォームにおける販売手数料

| minne | 作品価格+購入オプション価格+送料の10.89%(minnePLUS会員の場合10.56%) |

| メルカリ | 商品価格の10% |

| Creema | 商品価格の11% |

| BASE | 一取引ごとのサービス手数料3% 決済手数料 クレジットカード決済やPaypal決済などの決済手段によって、2.9%、3.6%+40円 4.6%+40円がかかる。 |

販売手数料についてはBASEが一番安いです。他のプラットフォームの販売手数料10%~11%に対して、BASEは5.9%~7.6%です。(決済手段によって変動あり)

ネットショッピング以外だと、地域で出品する際は出店料もかかってきますので、それも商品原価として含めてください。

例えば、我が家が今出品している地域のハンドメイドマルシェでは、店頭で商品が売れると、一商品につき3割の手数料がかかりますが、それらも商品原価として計算します。

スポンサーリンクポイント2)販売価格を決めるときは利益率20~30%を意識する

ハンドメイドなどの商品販売での利益率は、原価+手数料+送料をカバーしたうえで20~30パーセントの利益を目指すことが理想的です。

たとえば商品原価が4,000円の場合の販売価格は、商品原価の20~30%分の利益となる800円~1,200円を上乗せした4,800円~5,200円の間で決めます。

ポイント3)競合調査。類似品を出しているライバル店はいくらで販売しているかを把握

値付けをする際は、自分の商品と似た商品を扱うライバル店の価格調査をしましょう。

私も競合を調査したところ、自分のところの商品よりも手間も材料費もかけているのに安く販売しているお店がありました。そして取引実績も豊富です。対して当方は実績ゼロ。これでは負けてしまうので、価格を変更せざるを得ませんでした。

もちろん理想はクリエイターが希望する価格で販売することではありますが、買い手側はいくつかの候補と比較検討して商品の購入を決めるものです。ですから、販売者側もお客さんの先回りをしてライバル店の価格を意識して値付けをすることが大事です。

スポンサーリンクポイント4)お客さんが「お得だな」と感じやすい価格に設定する

お客さんの購買意欲を高めるためには、お客さんがお得だな、と感じやすい価格設定も効果的です。

1,980円など少しだけ安く見える価格や、2,000円、3,000円などのきりの良い数字で値付けをすると、お得感を演出できます。

ポイント5)適正な価格をつけても売れない場合は値下げを

セールや値下げは、どうしても売れないときの最終手段です。やはり売れ残りをずっと置いておくと売り場の鮮度が下がってしまいますし、商品も劣化します。トレンドを意識した商品であれば、長期にわたり売れない状態が続くと流行遅れになってしまいます。

もし値下げを行うときは、商品原価よりも安くしないようにしましょう。販売価格が原価を下回ると赤字になってしまいます。これを原価割れといいます。

ハンドメイド作品は、仕入れ価格が高い傾向にありますので、大幅な値下げをするとすぐに原価割れをしてしまいますので値段設定には気をつけましょう。

スポンサーリンクハンドメイド商品の適正な値段付けは商品原価、儲けを考慮する

ハンドメイドの値段はクリエイターが自由に決められますが、もし数字的な根拠に基づいた価格設定をしたいとお考えでしたら、

商品原価(材料費、出品手数料、梱包費用、送料など)を洗い出した上で、商品原価20%~30%の利益を上乗せした販売価格を設定します。

出品者の不利益にならないよう、利益をきちんと確保した上での値段設定はマストです。

また、周りの競合調査をして他の出品者がいくらで値付けしているのか確認した上で、価格に反映しましょう。そうするとより商品が売れやすくなります。

商品がなかなか売れないときは価格の値下げも検討するなど、長期的に在庫を残さない工夫をしていきましょう。

ネット販売でも実店舗での販売でも、鮮度の高い売り場づくりを心がけることが大切です。

コメント