先日、ボートネックのカットソーが完成したので、自分の備忘録として残しておきます。

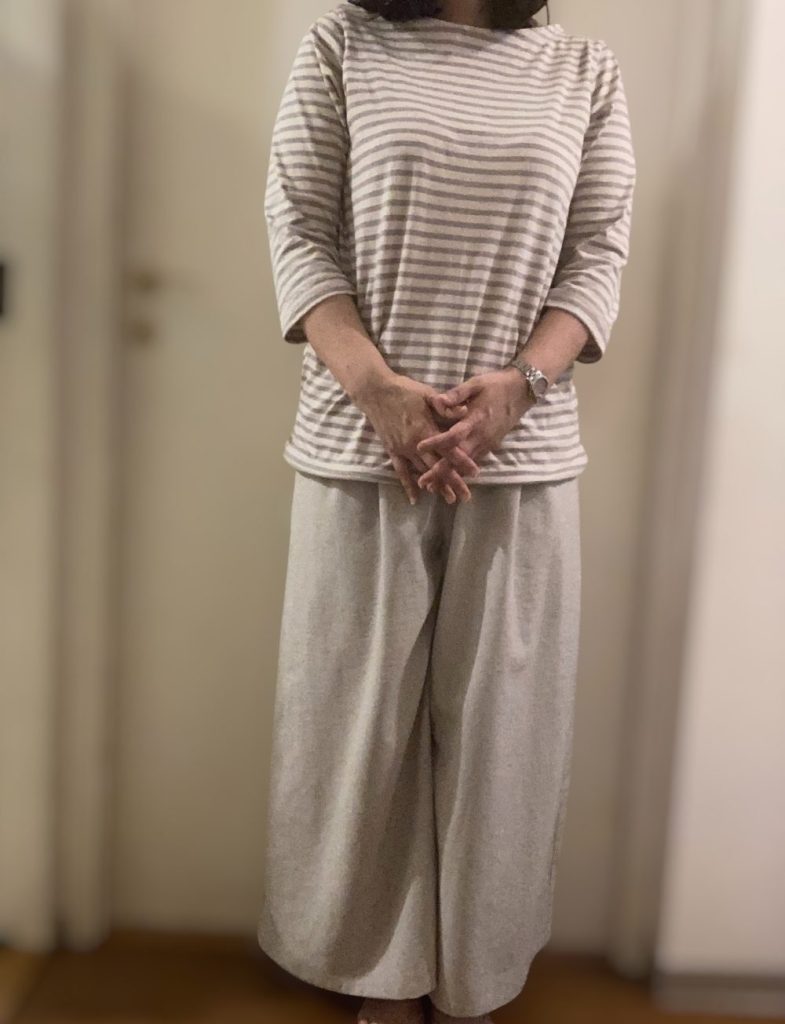

綿ニットのボートネックボーダーカットソー、仕上がった作品はこちらです

ボートネックカットソーは袖七部丈、チュニック丈のデザインです。

シンプルで作りやすく、洋裁初心者にも向いています。

管理人

管理人私は骨格ウェーブ(だと思う)なのですが

ネックラインはボートネックとかスクエアネックが似合うのだそうで、まさにぴったりです。

確かに若い頃からそういうデザインを好んで着用してきました。

こちらは大人服の型紙・パターンショップrakupataさんの型紙を使用しました。

現在はWEBショップが閉店しているようで、おそらく入手が難しい型紙です。

この型紙、私の体型に本当にぴったりで、着心地が良くてストレスになりません。7~8年前に購入しましたが、長く愛用しています。

生地は165cm幅1.5mの安い生地をネットで入手しました

生地は手芸ナカムラさんで購入した綿ボーダーニットです。

お色はベージュ✕グレー系。

このボーダーが一番顔映りが良さそうと思い選びました。

こちらのカラーは、パーソナルカラーでいうとスプリングタイプのカラーに該当します。

管理人

管理人自己診断で私のパーソナルカラーはサマータイプだったと思うのですが、春らしい明るい色も意外と自分に似合うのだなと気づきました。

在庫処分品かもしれませんが、165cm幅とワイドで、1.5mが送料込みで1,400円ほどだったので、かなりお得に感じました。これだけ布があれば、ワンピースやパジャマなども作れそうです。

今回は七部袖のカットソーを作りましたが、それでも何か作れそうなぐらい余ったので、余った布で普段使いのショーツをいくつか作ろうかと考えています。

寒くなる季節はジャケットやカーディガンのインナーとして重宝しそう

さて、届いたこちらの生地、もっとしっかりとした厚手のものを想像していたのですが、実際に届いたのは薄いTシャツのような素材だったので、想像していたものとは少し違っていました。

でも、生地が薄い割には十分に保温性がありますし、肌触りもなめらかで伸縮性があり動きやすいので、これはこれで活躍しそうです。ルームウェアとして活用するのも良さそうです。何よりお手頃価格なので、不満はありません。

秋口に着用するなら、上にカーディガンやジャケットを羽織ると良いと思います。

ボーダーのカットソーはデニムパンツなどのカジュアルコーディネートと相性が良いとは思いますが、私は年齢的にもカジュアルな要素が強くなりすぎないよう、色味も同系色や2トーン程度に抑えつつ、上品な印象になるよう心がけています。

ボートネックカットソーの作り方の流れとコツ

今回のボートネックカットソー製作の備忘録を兼ねて、製作工程をステップごとに解説していきます。

型紙はすでに用意されているものを使用するので今回は生地のカットから行います。

生地はそのまますぐに使用するのではなく、水通しを行ってから使用します。水通しをしないまま製作すると洗濯したときに布が縮んでしまうこともあり、寸法も変わってくるからです。

あと、裁断する際に、布を引っ張ったりしてカットしないように気をつけましょう。伸縮性のある布を引っ張りながら布を裁断するのはついやってしまいがちですが、布の長さが足りなくなることももあるのでご注意ください。専門学校では、布地をカットするときは、布をなるべく動かさずに、自分が移動しながらカットしていたはずです。(ごめんなさい、ここの記憶が曖昧ではありますが、確かそんな感じでした)

裁断したら、合印や縫い代の角に印をつけます。合印とは縫うときに、どことどこを突き合わせるのかの印づけです

私はチャコペンで印をつけていましたが、仕様書には5mmぐらいの切れ込みを入れた方が良いとの記載がありました。

チャコペンで書くよりも切れ込みを入れる方が、印が途中で消えることはありませんね!

最初に衿を縫います。縫い代にアイロンをして布の端にロックミシンをかけます。

その後、出来上がり線の印をつけるのに切りしつけをします。面倒だと感じるかもしれませんが、洋服作りはこういったひと手間が仕上がりを左右するんですね

初心者はプロのように一度にダーッとミシンをかけることは考えない方がいいと思います。

間違えてミシンで縫ってしまうと縫う時間の何倍もかけて糸を外さなければなりません。それがとっても大変なのです。

伸縮性のあるカットソー生地は、布地をカットすると端がくるくると縮まってしまいがちなので、ミシン縫いをする際には端の生地が丸まらないよう、目打ちをしながら少しずつ縫い進めていくことをおすすめします。

目打ちとはこういうものです。

ミシン糸を外すときや、クラフトバンドの紐を外すときなど、この目打ちにどれだけお世話になったことか。手芸をするなら必須アイテムです。

前身頃と後ろ身頃を中表(なかおもて)にして縫い合わせます。

中表とは、言葉の通り表側の布が付き合わさっている状態を指します。

肩はウーリースピンテープ(またはストレッチ伸び止めテープ)を入れてロックミシンで縫い合わせます。

脇も同様に縫っていきます。

2枚の袖も、1枚ずつロックミシンで縫い合わせて袖の形にします。

前・後ろ身頃は中表にし、そのアームホールの中に外表にした袖を入れて縫い合わせます。

いきなりミシンをかけると失敗することが多いので、事前にしつけ糸をかけてからミシンをかけた方が正確に縫えます。

袖口・裾はロックミシンをかけてから、手縫いでまつりました。

まつり縫いをする際は、1cm幅ごとにチャコペンで印をつけてから縫うと、仕上がりがきれいになります。

ロックミシンはJUKIのMO-50eを使っているのですが、別売品の「ユニバーサルブラインドステッチ押え」を取り付けることで、一度にまつり縫いとロック縫いが同時にかけられます。

管理人

管理人仕上がりに差がつくと思うので、次回Tシャツを作るときは、こちらの押えを購入しようと思います。

伸縮性のある生地のロックミシン糸調子の調整が難しかった

私が持っているロックミシンは、糸調子の調整は自分で行います。

管理人

管理人そもそも、ロックミシンってなに?と思う方もいるのかもしれません。

洋裁の専門学校で必ず使うのが、直線ミシンとロックミシンです。直線ミシンだけでも洋服を作ろうと思えば作れますが、より本格的に洋裁をするならロックミシンは必須です。布端の処理などは直線ミシンのジグザグ縫いよりも、ロックミシンで処理したほうが断然早いし、既製品のような仕上がりになります。

そのロックミシンを使いこなすうえで難しいのが、糸調子の調整だと私は思っています。糸調子の調整とは、ロックミシンで縫い合わせたときに縫い目が正常であるかどうかの確認です。ロックミシンは4つの糸で縫いますが、生地を裁断した際に余った生地で試し縫いをし、それぞれの糸のきつさやゆるさなどを判断して一つずつ具合が良くなるように直していきます。

グレード上位のロックミシンであれば自動で糸調子してくれるものもありますが、最低でも1台10万円前後はぐらいします。

管理人

管理人私が使っているロックミシンは、3万円台なので糸調子の機能はなく、すべて自分で行わなければなりません。

やはりミシンは、10万円前後の高価格帯のものを購入した方が良いのかなと思います。というか、私は今すぐにでも10万円のロックミシンに買い替えたいです。

そこで、これからミシンを購入したい人にアドバイスを。私の経験上、ミシンの値段をケチると修理代などでかえって高くつきます。例えば、20代の頃に10万円前後で購入した直線ミシン、かれこれ20年ぐらい使っていますが、故障したことは一度もありません。やはり高いものは間違いないといえます。初期費用はかかっても、安物を購入して壊れて修理に出すよりも、高いミシンの方が、結果的にはコスパが良いのではないかと思います。

管理人

管理人JUKIの糸取物語は喉から手が出るほど欲しい…こんな上位クラスのミシンが使えるぐらい腕を磨きたい!

話は戻ります。

筆者が所有するJUKI MO-50eのロックミシンの糸調子は、まずは標準のダイヤル3にしてから少しずつ調整します。

今回の伸縮性のある綿ニットの糸調子は

- 左針糸(オレンジ)ダイヤル8

- 右針糸(緑)ダイヤル6

- 上ルーパー糸(青)ダイヤル0

- 下ルーパー糸(赤)ダイヤル9

で合わせています。

糸調子のダイヤルは数字が大きいほどきつくなり、小さいほどゆるくなります。

管理人

管理人今回は左針糸と右針糸(直線で縫い合わさっている糸)と、裏側に見える下ルーパー糸(布をはさんでループ状に縫い合わさっている糸)が緩いと感じたのでそれぞれダイヤルの数値を大きくしてきつくしてみました。

上ルーパー糸としたルーパー糸は、布地の端でからみあってます。今回は、本来裏側にあるべき下ルーパー糸が表側にでていたので、上ルーパーが下ルーパー糸を強く引っ張っている状態でありました。

そこで、

- 上ルーパー糸を緩める

- 下ルーパー糸をもっときつくする

これらの作業を試してみました。これで完璧ということではありませんが、いくらかは改善しました。

それでもゆるい感じの縫い目になってしまったので、

次回は

- 縫い目の長さを短くする

- 糸掛けを正しくセッティングする

- 縫い伸びしやすい布地なので、作動送りN~8のダイヤルにして縫い伸びを防ぐ

これで改善できるのか実験的にやってみたいと思います。

(完全な私のメモになってしまってもうしわけありません)

シンプルなボートネックカットソー、次回は色や素材を変えて作ってみたい

シンプルなボートネックカットソーは、何枚持っていても使い勝手が良いので、次は少し厚手の生地で作ってみたいと思います。

毎回ロックミシンの糸調子で苦労してしまいますが、きれいに縫えるようになるには、やはりたくさんの実践を重ねたり、ミシンの仕組みや洋服の構造を学ぶことが大切だと思うので、少しずつ技術を磨いて、いつかは販売できるレベルまで上達したいです。

コメント